今回潜っている高野エリアは、マクロ好きが集うポイントでもあるそうです。

私はどちらかというとワイド派。

群れを見たり、大きな根にそって泳いだり。

全体を見ている感じです。

もちろん、目の前の魚も見ますけども。

マクロ派さんの会話には、ついていけないことが多くて笑えます。

「あれ、おっきいよね〜。1cmあったんじゃない?」

えーと…

何を言ってるんだろう?

「そうそう、おっきかったよねー。普段見るのは5mmないくらいだもんね」

は?

親指の爪ほどのものを大きいですと?

いつもそんなミニミニなものに焦点を合わせてるもんだから、3cmのコガラシエビが分からないんですよ、あなたたち。

でもなんか、すごい。

完全に負けた気がします。

何にか、わからないけど…

船は直らず、弟さんの漁船を借りて、無事に出港〜。

1本目は「ドロドロパーク1」

海にボチャンと落ちたら、一昨日より水温がヒヤッとした気がしました。

下の砂地を見ると明るい。

透明度が上がってるではないか!

コガラシエビを探しましたが、いなかった…

動きも形もかわいいんですよ!

一昨日は、レンズの曇り止めが目にしみている最中で片眼しかあかず、ちゃんと見えなかったんだもん。

残念だ〜。

今にも発射しそうなオグロエソ。

ここの砂地は宝の山だそうです。

みなさん、刑事ドラマの鑑識さんのように、砂を巻き上げないように棒を砂地に刺して少しずつ前進していました。

ずっと砂地を這って、小さな小さな生き物を自分で探すのが好きな人にとっては、最高なんですって。

ホームページなどを見て、自分に合いそうなショップかどうかは調べてから申し込んでるんだけど…

ちょっと違ってたかな、今回は。

いい悪いではなく、ガイドさんの得意分野や好みもあるから。

だから合うと分かると、そのお店に通い続けるんですよね。

今日一緒に潜った方なんて、20年以上も月に1度、ここに潜りに来てるそうですから。

船でポイントへ連れて行ってもらい、潜降したあとは、お互いの位置をたまに確認(そんなに離れなければ吐く泡ですぐ見つかります)しながら、それぞれが探したいものに没頭する。

何千本も潜っている人たちは、けっこうそういうスタイルを好むことが多い気がします。

それぞれが、安全にそれぞれの楽しみ方をすればいいのです。

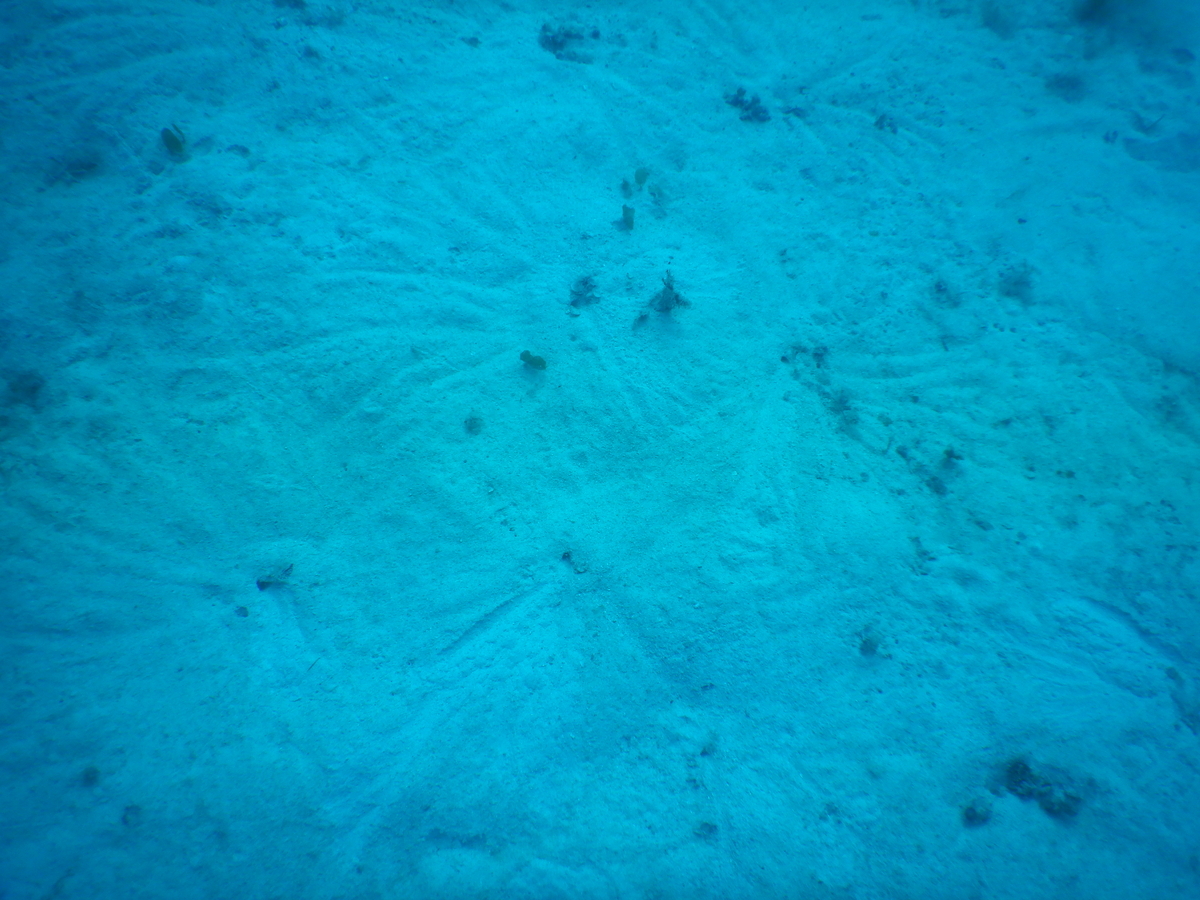

私にはそんなちっこいのは絶対見つけられないので、海底の砂地山脈を観察。

火口のようにてっぺんに穴があいているのですが、いくら指でやっても同じにならない。

どうやってできてるのだろうか。

この深い穴だって、私が掘ると崩れるだけなのに、このままとまってる。

フシギだ〜。

真ん中から放射線状に広がる筋も、なぜできたのか?

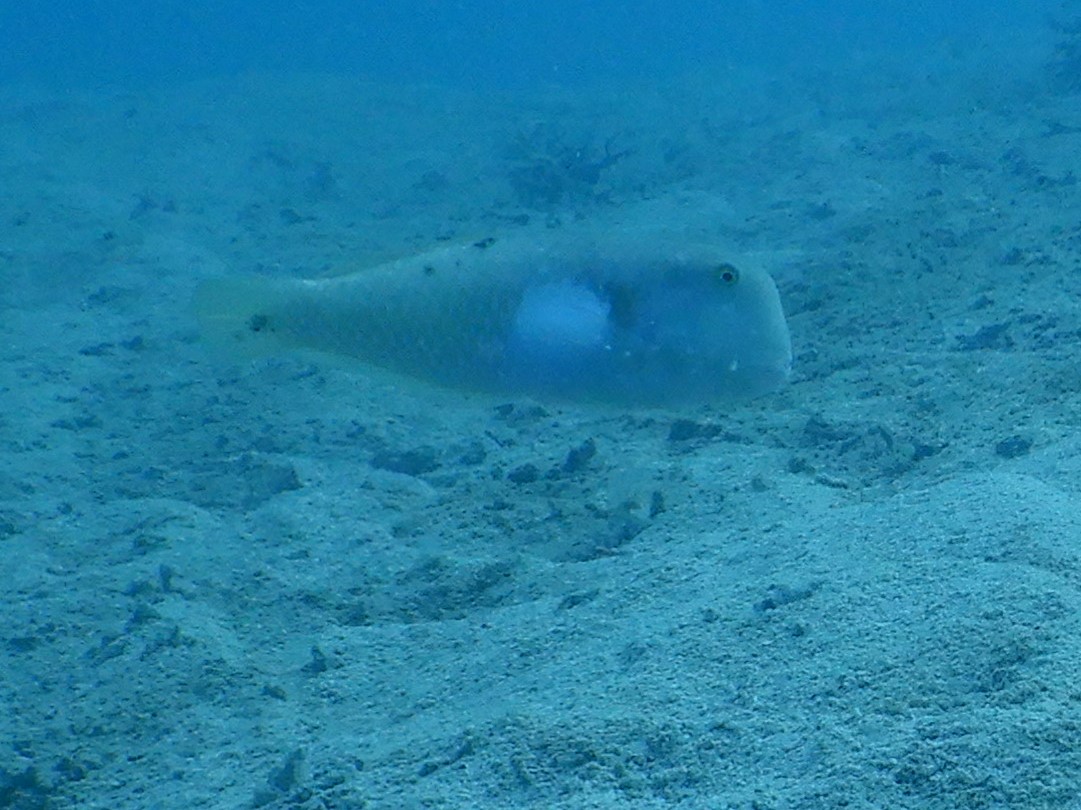

モンヒラベラだろうか。

ぼーっとした感じがいい。

何も考えてません、みたいな。

でこっぱち。

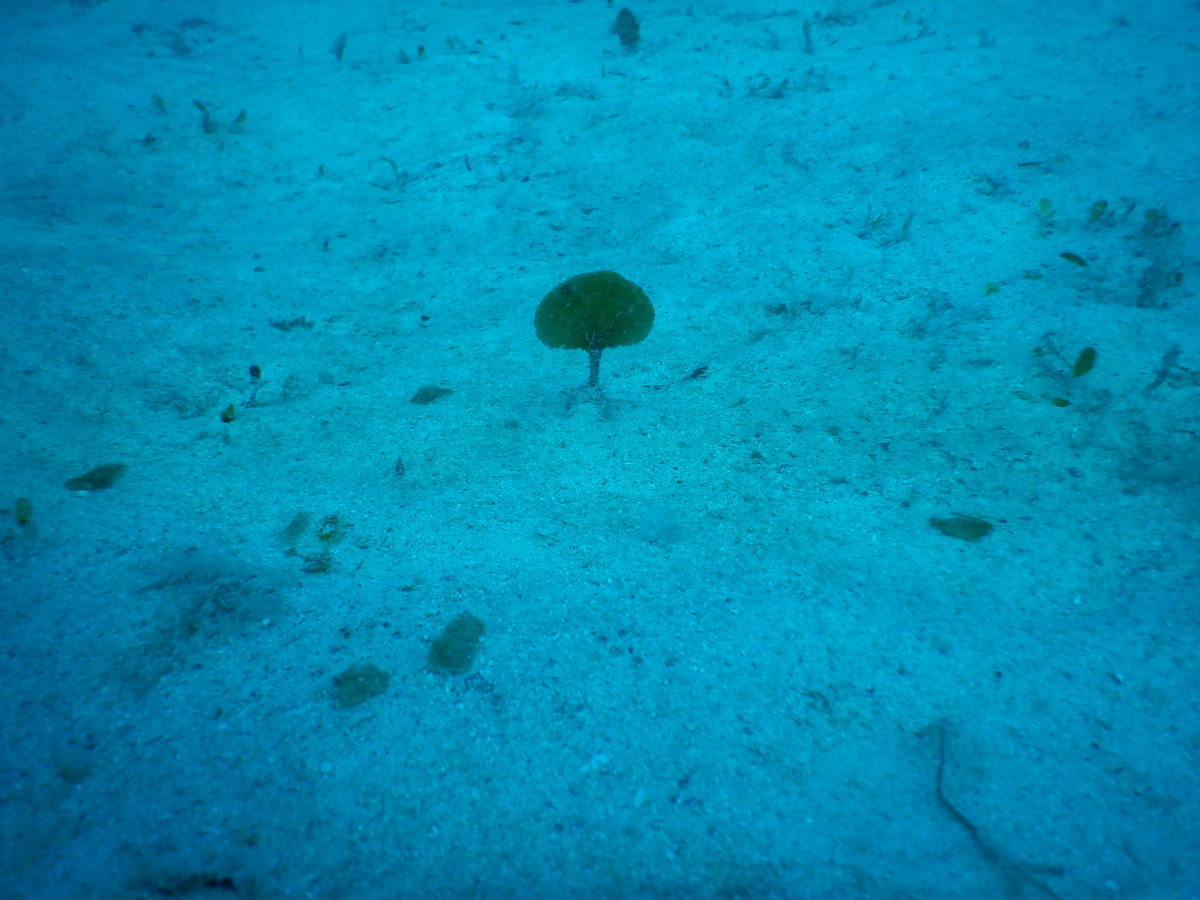

コテングノハウチワという、砂地にピョコンとたつウチワのような葉っぱ。

5cmほどです。

その裏に、ガイドさんが

「小さいのに興味ないみたいだけど、珍しいから見せてあげたい」

と言っていた「イリオモテモウミウシ」がいました。

茶色っぽいやつ。

写真にガイドさんの親指が写っていますが、その大きさと比べると、ちっこさがわかりますね〜。

爪が10倍以上です。

似たもので「イリオモテミノウミウシ」がいるそうですが、この真ん中に「モ」がつくウミウシは本当にレアだそうです。

もうひとつ見せたいと言っていた「ミナミアオモウミウシ」は見つからなかったって。

これも1cmないやつです。

ミナミアオモウミウシ Costasiella sp. 5 | 世界のウミウシ

ちょっと色がすごいですね。

ちょんちょんと飛ぶような動きと、オデコからピョコンと突き出たアンテナみたいなのがかわいいホシテンスの幼魚。

嬉しくて私はこればかりを追いました。

でも、みなさんは素通りでした…

好みがやはり違うようです。

3つ前の写真のモンヒラベラ(たぶん)は、魚図鑑でこのテンスと同じページに載っています。

同じ、ベラ科モチノウオ亜科とありました。

大人になるとアンテナがなくなります。

船が小さめで揺れるため、休憩は港で。

ダイバーが各自つけている腕時計(ダイブコンピューター、略してダイコン)を見ると、水温は一昨日と変わってない。

ガイドさんも「透明度よくなってたね〜」

昨日の午後に、少し時化たのでかき混ざったのではないかなぁ、って。

ナイトダイビングみたいに真っ暗はいいけど、昼間はやっぱり明るい海がいい。

2本目は「ツインズ」

ここはほんとに凪です。

一昨日の、根にかかった網にぐっちゃりと魚が群れているところへは泳がず、光が射し込む明るいところでずっと魚を見ていました。

水深が5mないものだから、50分潜っても空気がほとんど減らない。

延々と潜っていられるところです。

イソギンチャクにいないで泳いでいるクマノミって、なんか新鮮。

あまり見ないです。

卵があるときは威嚇で突っつきに出てきますが。

ミツボシクロスズメダイの幼魚です。

かわいい~。

ちょこまかしています。

大きくなると、白い斑点はなくなります。

網タイツみたいにくっきり。

なんか違う気がする。

正解が分かりません。

9月に柏島に行ったら聞いてみようかな。

なんでも知ってるんだもん。

→ 柏島で聞いてみました。

カガミチョウチョウウオだそうです。

すげー!

キビナゴシャワーだ。

幸せ~。

え?

もしかしてワタシ見つかってます?

みたいな表情に見えます。

クギベラの♀がいた。

久米島で覚えた魚です。

久米島で覚えた魚が、またいた〜。

テングカワハギです。

お、ペアですね。

水色✕黄色の水玉模様なんてハデだなぁ〜、と眺めていたらヒレが見えた。

ヒレは、黒✕白の水玉模様じゃん!

図鑑によると、♂だけこうなっているようです。

目の周りは、ラメのようにキラキラしてるし…

どんだけハデなのよ〜。

かわいくてかわいくて、しばらく追う。

こうやって少しずつ、魚の名前を覚えていく。

嬉しくなります。

明日帰るから器材を洗って乾かしたいし、2ダイブでおしまいにしました。

次は、どこの海に潜ろうかな〜。